辦公設備:微型計算機的發展史

2020-03-29 20:24 作者:艾銻無限 瀏覽量:

企業上云為什么是數字化轉型升級的第一步

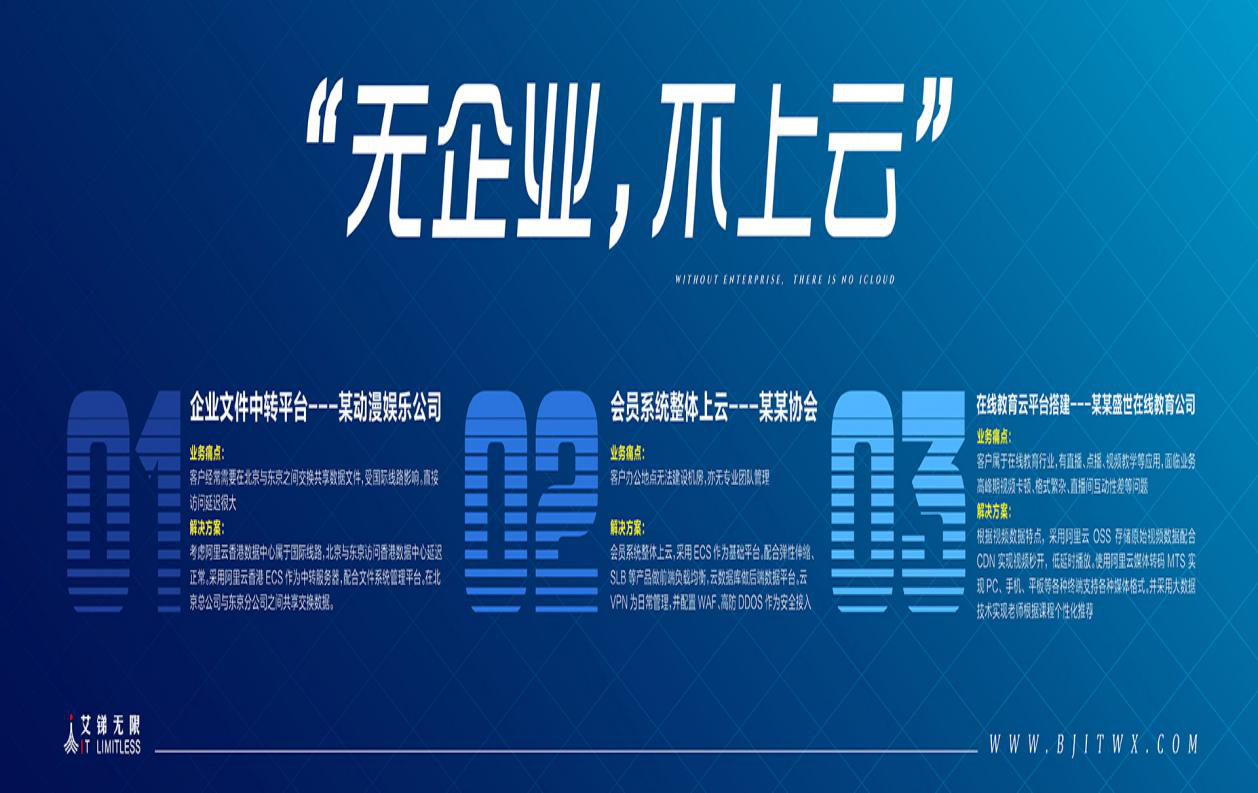

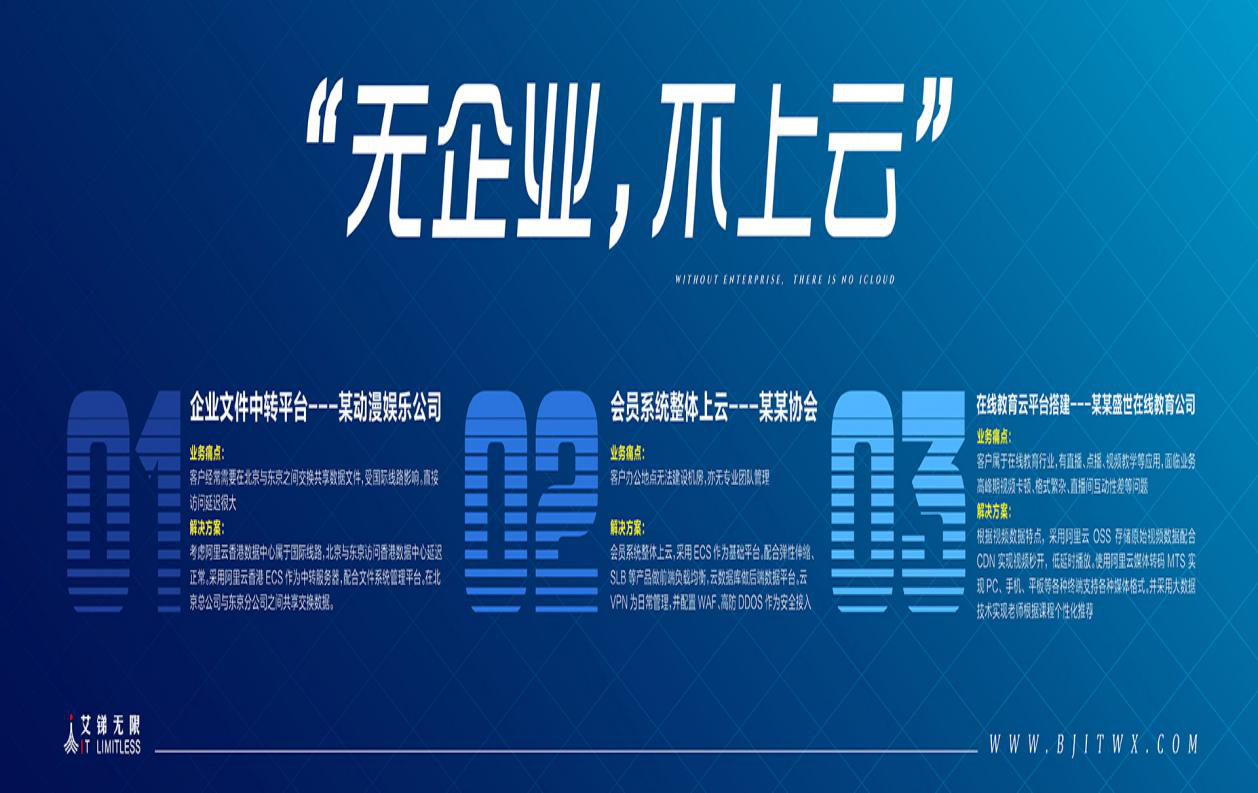

3月17日我們分享了一篇文章,”無企業,不上云”,被各大平臺轉載分享,這讓我們看到了互聯網的熱情,也看到了企業對上云的渴望,艾銻無限作為阿里云的戰略合作伙伴,我們更樂意幫助企業上云,讓更多的企業邁向數字化時代.

我們相信每一家企業都是IT企業,每一家企業都是互聯網企業,每一家企業都是數字化企業,這一切的基礎都是基于云,云將會成為企業最重要的基礎設施,就像水、媒、電一樣的重要.

我們相信每一家企業都是IT企業,每一家企業都是互聯網企業,每一家企業都是數字化企業,這一切的基礎都是基于云,云將會成為企業最重要的基礎設施,就像水、媒、電一樣的重要.

那為什么云對于企業來說如此重要呢,主要有以下五個方面:

1、應變力

云端快速部署、自由擴展的優勢,使網站、APP等應用上線、迭代更加靈活,提高了信息系統的運營效率。云以突出的應變能力,適應多變的企業信息化進程,降低試錯成本,加快研發進度,增強企業創新的信心。

2、穩定性

云環境為企業業務創造了一個穩定、可靠的空間,使用戶體驗更好,客戶滿意度顯著提升。互聯網產品獲得流量和用戶粘性的核心是用戶體驗,在線用戶流暢訪問,便捷操作,才會有較高的市場占有率。

3、性價比

云計算優異的性價比,為企業信息化大幅降低了成本。使企業可以把更多的資金,投入到業務創新中。傳統企業轉型升級存在著大量的不確定性,低成本的云計算幫助企業消除了資金上的顧慮。

4、安全性

轉型中的傳統企業,因對網絡環境不熟悉,擔心網絡攻擊、數據泄露等安全問題。云計算服務商有專業的技術和高效的服務體系,幫助企業保護數據安全、規避安全風險和提供海量數據查詢,企業可以專注于網站和應用程序,而不是基礎設施。

5、擴展性

在企業信息化的成本結構中,購買硬件軟件成本占比很高,而實際用于開發的支出就相應很低,并且耗費時間較長。如果完全基于云開架設IT系統,幾個小時就可完成基本框架。如果業務增加,就是直接購買服務器,邊際效益很低,采用云后,由于云計算的高擴展性,通過邊際效益可實現成本下降。

1、應變力

云端快速部署、自由擴展的優勢,使網站、APP等應用上線、迭代更加靈活,提高了信息系統的運營效率。云以突出的應變能力,適應多變的企業信息化進程,降低試錯成本,加快研發進度,增強企業創新的信心。

2、穩定性

云環境為企業業務創造了一個穩定、可靠的空間,使用戶體驗更好,客戶滿意度顯著提升。互聯網產品獲得流量和用戶粘性的核心是用戶體驗,在線用戶流暢訪問,便捷操作,才會有較高的市場占有率。

3、性價比

云計算優異的性價比,為企業信息化大幅降低了成本。使企業可以把更多的資金,投入到業務創新中。傳統企業轉型升級存在著大量的不確定性,低成本的云計算幫助企業消除了資金上的顧慮。

4、安全性

轉型中的傳統企業,因對網絡環境不熟悉,擔心網絡攻擊、數據泄露等安全問題。云計算服務商有專業的技術和高效的服務體系,幫助企業保護數據安全、規避安全風險和提供海量數據查詢,企業可以專注于網站和應用程序,而不是基礎設施。

5、擴展性

在企業信息化的成本結構中,購買硬件軟件成本占比很高,而實際用于開發的支出就相應很低,并且耗費時間較長。如果完全基于云開架設IT系統,幾個小時就可完成基本框架。如果業務增加,就是直接購買服務器,邊際效益很低,采用云后,由于云計算的高擴展性,通過邊際效益可實現成本下降。

綜上所述,未來云就像我們用的水、電、媒一樣成為企業的必須品,也會是最重要的基礎設施一個部分,所以數字化轉型的企業,首先要上云,再考慮如何整合和重構企業內部的數據,從而讓計算起到主導作用,最終實現企業數字化轉型終極目標.

辦公設備:微型計算機的發展史

第1階段

第1階段(1971—1973年)是4位和8位低檔微處理器時代,通常稱為第1代,其典型產品是Intel4004和Intel8008微處理器和分別由它們組成的MCS-4和MCS-8微機。ntel 4004是一種4位微處理器,可進行4位二進制的并行運算,

它有45條指令,速度0.05MIPs(Million Instruction Per Second,每秒百萬條指令)。Intel 4004的功能有限,主要用于計算器、電動打字機、照相機、臺秤、電視機等家用電器上,使這些電器設備具有智能化,從而提高它們的性能。Intel 8008是世界上第一種8位的微處理器。存儲器采用PMOS工藝。基本特點是采用PMOS工藝,集成度低(4000個晶體管/片),系統結構和指令系統都比較簡單,主要采用機器語言或簡單的匯編語言,指令數目較少(20多條指令),基本指令周期為20~50μs,用于簡單的控制場合。

微型計算機第2階段

第2階段(1971—1977年)是8位中高檔微處理器時代,通常稱為第2代,其典型產品是Intel8080/8085、Motorola公司的M6800、Zilog公司的Z80等。它們的特點是采用NMOS工藝,集成度提高約4倍,運算速度提高約10~15倍(基本指令執行時間1~2μs),指令系統比較完善,具有典型的計算機體系結構和中斷、DMA等控制功能。它們均采用NMOS工藝,集成度約9000只晶體管,平均指令執行時間為1μS~2μS,采用匯編語言、BASIC、Fortran編程,使用單用戶操作系統。

微型計算機第3階段

第3階段(1978——1984年)是16位微處理器時代,通常稱為第3代,其典型產品是Intel公司的8086/8088,Motorola公司的M68000,Zilog公司的Z8000等微處理器。其特點是采用HMOS工藝,集成度(20000~70000晶體管/

片)和運算速度(基本指令執行時間是0.5μs)都比第2代提高了一個數量級。指令系統更加豐富、完善,采用多級中斷、多種尋址方式、段式存儲機構、硬件乘除部件,并配置了軟件系統。這一時期著名微機產品有IBM公司的個人計算機。8086和8088在芯片內部均采用16位數據傳輸,所以都稱為16位微處理器,但8086每周期能傳送或接收16位數據,而8088每周期只采用8位。因為最初的大部分設備和芯片是8位的,而8088的外部8位數據傳送、接收能與這些設備相兼容。8088采用40針的DIP封裝,工作頻率為6.66MHz、7.16MHz或8MHz,微處理器集成了大約29000個晶體管。1981年IBM公司推出的個人計算機采用8088CPU。

1982年,英特爾公司在8086的基礎上,研制出了80286微處理器,該微處理器的最大主頻為20MHz,內、外部數據傳輸均為16位,使用24位內存儲器的尋址,內存尋址能力為16MB。80286可工作于兩種方式,一種叫實模式,另一種叫保護方式。

在實模式下,微處理器可以訪問的內存總量限制在1兆字節;而在保護方式之下,80286可直接訪問16兆字節的內存。此外,80286工作在保護方式之下,可以保護操作系統,使之不像實模式或8086等不受保護的微處理器那樣,在遇到異常應用時會使系統停機。80286在以下四個方面比它的前輩有顯著的改進:支持更大的內存;能夠模擬內存空間;能同時運行多個任務;提高了處理速度。80286的封裝是一種被稱為PGA的正方形包裝。PGA是源于PLCC的便宜封裝,它有一塊內部和外部固體插腳,在這個封裝中,80286集成了大約130000個晶體管。

1984年,IBM公司推出了以80286處理器為核心組成的16位增強型個人計算機IBM PC/AT。由于IBM公司在發展個人計算機時采用 了技術開放的策略,使個人計算機風靡世界。

最早PC機的速度是4MHz,第一臺基于80286的AT機運行速度為6MHz至8MHz,一些制造商還自行提高速度,使80286達到了20MHz,這意味著性能上有了重大的進步。

IBM PC/AT微機的總線保持了XT的三層總線結構,并增加了高低位字節總線驅動器轉換邏輯和高位字節總線。與XT機一樣,CPU也是焊接在主板上的。

微型計算機第4階段

第4階段(1985—1992年)是32位微處理器時代,又稱為第4代。其典型產品是Intel公司的80386/80486,Motorola公司的M69030/68040等。其特點是采用HMOS或CMOS工藝,集成度高達100萬個晶體管/片,具有32位地址線

和32位數據總線。每秒鐘可完成600萬條指令(Million Instructions Per Second,MIPS)。微型計算機的功能已經達到甚至超過超級小型計算機,完全可以勝任多任務、多用戶的作業。同期,其他一些微處理器生產廠商(如

AMD等)也推出了80386/80486系列的芯片。

80386DX的內部和外部數據總線是32位,地址總線也是32位,可以尋址到4GB內存,并可以管理64TB的虛擬存儲空間。它的運算模式除了具有實模式和保護模式以外,還增加了一種“虛擬86”的工作方式,可以通過同時模擬多個

8086微處理器來提供多任務能力。

80386DX有比80286更多的指令,頻率為12.5MHz的80386每秒鐘可執行6百萬條指令,比頻率為16MHz的80286快2.2倍。80386最經典的產品為80386DX-33MHz,一般我們說的80386就是指它。

由于32位微處理器的強大運算能力,PC的應用擴展到很多的領域,如商業辦公和計算、工程設計和計算、數據中心、個人娛樂。80386使32位CPU成為了PC工業的標準。

1989年英特爾公司又推出準32位微處理器芯片80386SX。這是Intel為了擴大市場份額而推出的一種較便宜的普及型CPU,它的內部數據總線為32位,外部數據總線為16位,它可以接受為80286開發的16位輸入/輸出接口芯片,

降低整機成本。80386SX推出后,性能大大優于80286,而價格只是80386的三分之一。

1989年,我們大家耳熟能詳的80486芯片由英特爾推出。這款經過四年開發和3億美元資金投入的芯片的偉大之處在于它首次實破了100萬個晶體管的界限,集成了120萬個晶體管,使用1微米的制造工藝。80486的時鐘頻率從25MHz逐步提高到33MHz、40MHz、50MHz。

80486是將80386和數學協微處理器80387以及一個8KB的高速緩存集成在一個芯片內。80486中集成的80487的數字運算速度是以前80387的兩倍,內部緩存縮短了微處理器與慢速DRAM的等待時間。并且,在80x86系列中首次

采用了RISC(精簡指令集)技術,可以在一個時鐘周期內執行一條指令。它還采用了突發總線方式,大大提高了與內存的數據交換速度。由于這些改進,80486的性能比帶有80387數學協微處理器的80386 DX性能提高了4倍。

微型計算機第5階段

第5階段(1993-2005年)是奔騰(pentium)系列微處理器時代,通常稱為第5代。典型產品是Intel公司的奔騰系列芯片及與之兼容的AMD的K6系列微處理器芯片。內部采用了超標量指令流水線結構,并具有相互獨立的指令和數

據高速緩存。隨著MMX(MultiMediaeXtended)微處理器的出現,使微機的發展在網絡化、多媒體化和智能化等方面跨上了更高的臺階。

早期的奔騰75MHz~120MHz使用0.5微米的制造工藝,后期120MHz頻率以上的奔騰則改用0.35微米工藝。經典奔騰的性能相當平均,整數運算和浮點運算都不錯。 為了提高電腦在多媒體、3D圖形方面的應用能力,許多新指

令集應運而生,其中最著名的三種便是英特爾的MMX、SSE和AMD的3D NOW!。 MMX(MultiMedia Extensions,多媒體擴展指令集)是英特爾于1996年發明的一項多媒體指令增強技術,包括57條多媒體指令,這些指令可以一次處理多個數據,MMX技術在軟件的配合下,就可以得到更好的性能。

多能奔騰(Pentium MMX)的正式名稱就是“帶有MMX技術的Pentium”,是在1996年底發布的。從多能奔騰開始,英特爾就對其生產的CPU開始鎖倍頻了,但是MMX的CPU超外頻能力特別強,而且還可以通過提高核心電壓來超倍頻,所以那個時候超頻是一個很時髦的行動。超頻這個詞語也是從那個時候開始流行的。

多能奔騰是繼Pentium后英特爾又一個成功的產品,其生命力也相當頑強。多能奔騰在原Pentium的基礎上進行了重大的改進,增加了片內16KB數據緩存和16KB指令緩存,4路寫緩存以及分支預測單元和返回堆棧技術。特別是新增加的57條MMX多媒體指令,使得多能奔騰即使在運行非MMX優化的程序時,也比同主頻的Pentium CPU要快得多。

1997年推出的Pentium II處理器結合了Intel MMX技術,能以極高的效率處理影片、音效、以及繪圖資料,首次采用Single Edge Contact (S.E.C) 匣型封裝,內建了高速快取記憶體。這款晶片讓電腦使用者擷取、編輯、以及透過網際網絡和親友分享數位相片、編輯與新增文字、音樂或制作家庭電影的轉場效果、使用視訊電話以及透過標準電話線與網際網絡傳送影片,Intel Pentium II處理器晶體管數目為750萬顆。

1999年推出的Pentium III 處理器加入70個新指令,加入網際網絡串流SIMD延伸集稱為MMX,能大幅提升先進影像、3D、串流音樂、影片、語音辨識等應用的性能,它能大幅提升網際網絡的使用經驗,讓使用者能瀏覽逼真的線上博物館與商店,以及下載高品質影片,Intel首次導入0.25微米技術,Intel Pentium III晶體管數目約為950萬顆。

與此同年,英特爾還發布了PentiumIII Xeon處理器。作為PentiumII Xeon的后繼者,除了在內核架構上采納全新設計以外,也繼承了Pentium III處理器新增的70條指令集,以更好執行多媒體、流媒體應用軟件。除了面對企業級的市場以外,Pentium III Xeon加強了電子商務應用與高階商務計算的能力。在緩存速度與系統總線結構上,也有很多進步,很大程度提升了性能,并為更好的多處理器協同工作進行了設計。

2000年推出的Pentium 4處理器內建了4200萬個晶體管,以及采用0.18微米的電路,Pentium 4初期推出版本的速度就高達1.5GHz,晶體管數目約為4200萬顆,翌年8月,Pentium 4 處理理達到2 GHz的里程碑。2002年英特爾推出新款Intel Pentium 4處理器內含創新的Hyper-Threading(HT)超線程技術。超線程技術打造出新等級的高性能桌上型電腦,能同時快速執行多項運算應用,或針對支持多重線程的軟件帶來更高的性能。超線程技術讓電腦性能增加25%。除了為桌上型電腦使用者提供超線程技術外,英特爾也達成另一項電腦里程碑,就是推出運作頻率達3.06 GHz的Pentium 4處理器,是首款每秒執行30億個運算周期的商業微處理器,如此優異的性能要歸功于當時業

界最先進的0.13微米制程技術,翌年,內建超線程技術的Intel Pentium 4處理器頻率達到3.2 GHz。

PentiumM:由以色列小組專門設計的新型移動CPU,Pentium M是英特爾公司的x86架構微處理器,供筆記簿型個人電腦使用,亦被作為Centrino的一部分,于2003年3月推出。公布有以下主頻:標準1.6GHz,1.5GHz,1.4GHz,1.3GHz,低電壓1.1GHz,超低電壓900MHz。為了在低主頻得到高效能,Banias作出了優化,使每個時鐘所能執行的指令數目更多,并通過高級分支預測來降低錯誤預測率。另外最突出的改進就L2高速緩存增至1MB(P3-M和P4-M都只有512KB),估計Banias數目高達7700萬的晶體管大部分就用在這上。

此外還有一系列與減少功耗有關的設計:增強型Speedstep技術是必不可少的了,擁有多個供電電壓和計算頻率,從而使性能可以更好地滿足應用需求。

智能供電分布可將系統電量集中分布到處理器需要的地方,并關閉空閑的應用;移動電壓定位(MVPIV)技術可根據處理器活動動態降低電壓,從而支持更低的散熱設計功率和更小巧的外形設計;經優化功率的400MHz系統總

線;Micro-opsfusion微操作指令融合技術,在存在多個可同時執行的指令的情況下,將這些指令合成為一個指令,以提高性能與電力使用效率。專用的堆棧管理器,使用記錄內部運行情況的專用硬件,處理器可無中斷執行程

序。

Banias所對應的芯片組為855系列,855芯片組由北橋芯片855和南橋芯片ICH4-M組成,北橋芯片分為不帶內置顯卡的855PM(代號Odem)和帶內置顯卡的855GM(代號Montara-GM),支持高達2GB的DDR266/200內存,

AGP4X,USB2.0,兩組ATA-100、AC97音效及Modem。其中855GM為三維及顯示引擎優化InternalClockGating,它可以在需要時才進行三維顯示引擎供電,從而降低芯片組的功率。

2005年Intel推出的雙核心處理器有Pentium D和Pentium Extreme Edition,同時推出945/955/965/975芯片組來支持新推出的雙核心處理器,采用90nm工藝生產的這兩款新推出的雙核心處理器使用是沒有針腳的LGA 775接口,但

處理器底部的貼片電容數目有所增加,排列方式也有所不同。

桌面平臺的核心代號Smithfield的處理器,正式命名為Pentium D處理器,除了擺脫阿拉伯數字改用英文字母來表示這次雙核心處理器的世代交替外,D的字母也更容易讓人聯想起Dual-Core雙核心的涵義。

Intel的雙核心構架更像是一個雙CPU平臺,Pentium D處理器繼續沿用Prescott架構及90nm生產技術生產。Pentium D內核實際上由于兩個獨立的2獨立的Prescott核心組成,每個核心擁有獨立的1MB L2緩存及執行單元,兩個核心加起來一共擁有2MB,但由于處理器中的兩個核心都擁有獨立的緩存,因此必須保正每個二級緩存當中的信息完全一致,否則就會出現運算錯誤。

為了解決這一問題,Intel將兩個核心之間的協調工作交給了外部的MCH(北橋)芯片,雖然緩存之間的數據傳輸與存儲并不巨大,但由于需要通過外部的MCH芯片進行協調處理,毫無疑問的會對整個的處理速度帶來一定的延

遲,從而影響到處理器整體性能的發揮。

由于采用Prescott內核,因此Pentium D也支持EM64T技術、XD bit安全技術。值得一提的是,Pentium D處理器將不支持Hyper-Threading技術。原因很明顯:在多個物理處理器及多個邏輯處理器之間正確分配數據流、平衡運算任務并非易事。比如,如果應用程序需要兩個運算線程,很明顯每個線程對應一個物理內核,但如果有3個運算線程呢?因此為了減少雙核心Pentium D架構復雜性,英特爾決定在針對主流市場的Pentium D中取消對Hyper-Threading技術的支持。

同出自Intel之手,而且Pentium D和Pentium Extreme Edition兩款雙核心處理器名字上的差別也預示著這兩款處理器在規格上也不盡相同。其中它們之間最大的不同就是對于超線程(Hyper-Threading)技術的支持。Pentium D不

支持超線程技術,而Pentium Extreme Edition則沒有這方面的限制。在打開超線程技術的情況下,雙核心Pentium Extreme Edition處理器能夠模擬出另外兩個邏輯處理器,可以被系統認成四核心系統。

PentiumEE系列都采用三位數字的方式來標注,形式是PentiumEE8xx或9xx,例如PentiumEE840等等,數字越大就表示規格越高或支持的特性越多。

PentiumEE8x0:表示這是Smithfield核心、每核心1MB二級緩存、800MHzFSB的產品,其與PentiumD8x0系列的唯一區別僅僅只是增加了對超線程技術的支持,除此之外其它的技術特性和參數都完全相同。

PentiumEE9x5:表示這是Presler核心、每核心2MB二級緩存、1066MHzFSB的產品,其與PentiumD9x0系列的區別只是增加了對超線程技術的支持以及將前端總線提高到1066MHzFSB,除此之外其它的技術特性和參數都完全相同。

微型計算機第6階段

第6階段(2005年至今)是酷睿(core)系列微處理器時代,通常稱為第6代。“酷睿”是一款領先節能的新型微架構,設計的出發點是提供卓然出眾的性能和能效,提高每瓦特性能,也就是所謂的能效比。早期的酷睿是基于筆記

本處理器的。 酷睿2:英文名稱為Core 2 Duo,是是英特爾在2006年推出的新一代基于Core微架構的產品體系統稱。于2006年7月27日發布。酷睿2是一個跨平臺的構架體系,包括服務器版、桌面版、移動版三大領域。其中,服務器版的開發代號為Woodcrest,桌面版的開發代號為Conroe,移動版的開發代號為Merom。

SNB(Sandy Bridge)是英特爾在2011年初發布的新一代處理器微架構,這一構架的最大意義莫過于重新定義了“整合平臺”的概念,與處理器“無縫融合”的“核芯顯卡”終結了“集成顯卡”的時代。這一創舉得益于全新的32nm制造工藝。由于Sandy Bridge 構架下的處理器采用了比之前的45nm工藝更加先進的32nm制造工藝,理論上實現了CPU功耗的進一步降低,及其電路尺寸和性能的顯著優化,這就為將整合圖形核心(核芯顯卡)與CPU封裝在同一塊基板上創造了有利條件。此外,第二代酷睿還加入了全新的高清視頻處理單元。視頻轉解碼速度的高與低跟處理器是有直接關系的,由于高清視頻處理單元的加入,新一代酷睿處理器的視頻處理時間比老款處理器至少提升了30%。

在2012年4月24日下午北京天文館,intel正式發布了ivy bridge(IVB)處理器。22nm Ivy Bridge會將執行單元的數量翻一番,達到最多24個,自然會帶來性能上的進一步躍進。Ivy Bridge會加入對DX11的支持的集成顯卡。另外

新加入的XHCI USB 3.0控制器則共享其中四條通道,從而提供最多四個USB 3.0,從而支持原生USB3.0。cpu的制作采用3D晶體管技術的CPU耗電量會減少一半。

相關文章

關閉

關閉